1

/

of

2

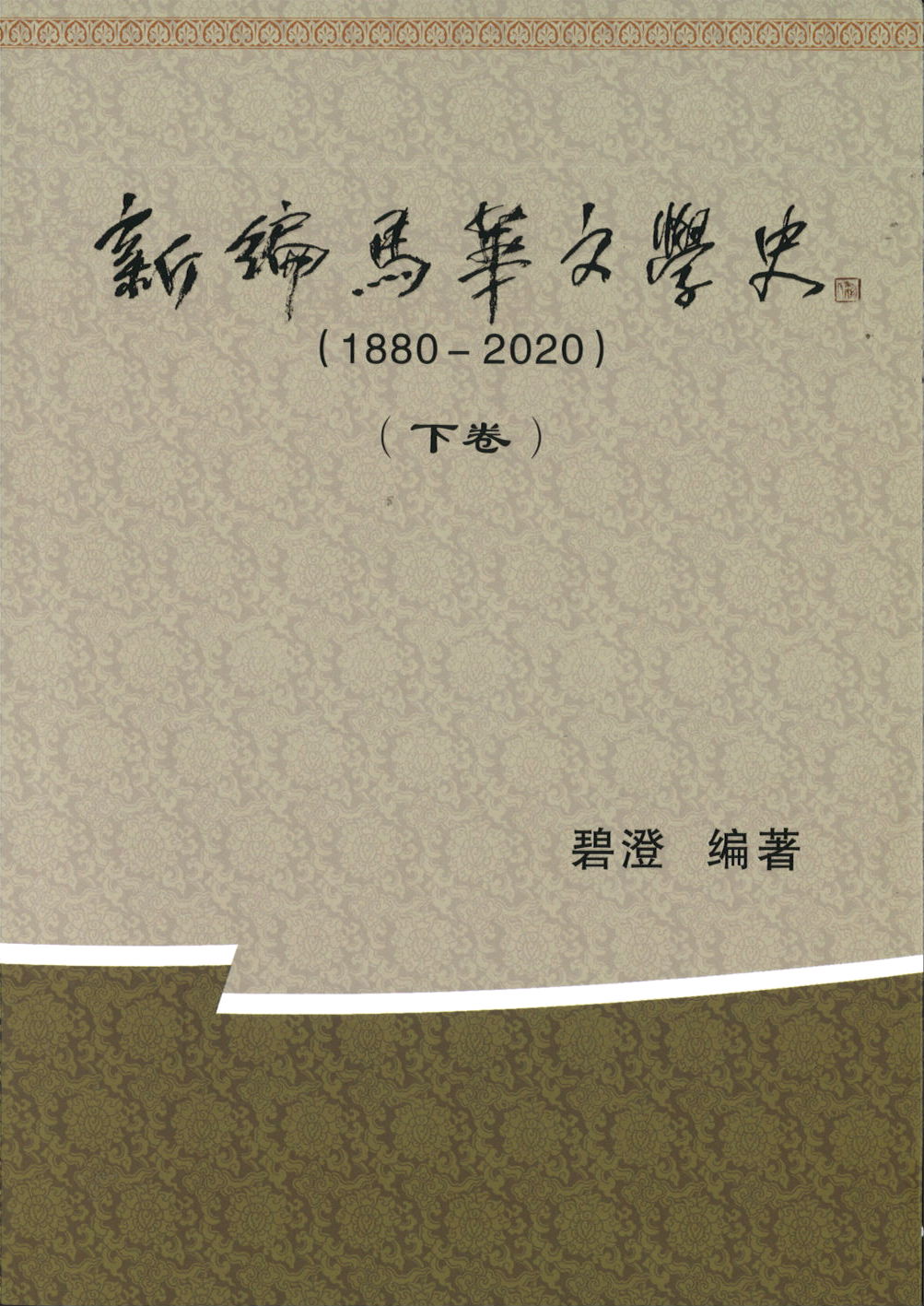

新编马华文学史(1880- 2020)(上、下卷)

新编马华文学史(1880- 2020)(上、下卷)

碧澄 编著

Regular price

$110.02 SGD

Regular price

$122.24 SGD

Sale price

$110.02 SGD

Unit price

/

per

Taxes included.

Shipping calculated at checkout.

Couldn't load pickup availability

sku: 9789672464334

Author: 碧澄 编著

Publication Date: 01/12/2021

Publisher: 策略资讯研究中心

马华新文学史,自始至今大约100年。如果把之前的旧文学史 加进去,也不到150年。对一个历史悠久的国家来说,百多年只是一个朝代的一部分;为了方便编写,写历史的人,可采用通史或断代史的体系。为期只有百多年的马华文学史,当然以通史的体例来处理较为合理,而把马华旧文学摈弃在外,文学界人士大多认为不应该。

由于各种原因,马华旧文学的相关资料相当不足。这方面仍有 待对此有兴趣的作家或学者进一步作深入的研究。实际上,我国华文报章的副刊在独立后仍然设置部分版位刊登旧诗词(如《光华日报·莲花河》),显示马华文坛并不全盘摈弃旧文学这一块。当然,随着时代的进步与社会的需求,以文言文来写作的非诗词文学作品如今可说已成绝唱了。

笔者多年前已有编写一部较为完整的马华文学史的愿望。无奈现实生活的忙碌,资料的不足等等原因,一直没办法使这计划付诸实践。近这几年,已不必继续过着朝九晚五的刻板工作方式,又少了许多工余的应酬,杂志、副刊的邀稿也逐渐减少,于是决心投入这项计划。订定了工作大纲,也依照次序去进行,但有时因寻找资料等因素受到阻碍,不得不暂时把有关部分搁置,先做其他的部分。到后来,干脆不依照大纲所订,凡资料足够或相对充足的章节就先行处理,如有需要,等日后再作整理或补充。这样断断续续的工作,有些时候很幸运,在阅读或查证时有所收获或有新的发现,又有些时候文友偶然提起某件事因而联想到另一件事,都令我欢欣若狂。如是过了几年,到2020年乘新冠肺炎病毒肆虐行动管制令实行期间,强迫自己将已编好的材料依序排列,再等待最终的排版过程。其中一些课题或有部分重复的现象,可能是为了以不同的角度去探讨某个项目所致。

资料的主要来源,除了网络,便是图书馆。一般华文报报馆的图书馆,似乎不太重视马华文学资料的收集,能提供有用资料的并不多;有中文系之设的大学图书馆,尤其是南方大学和新纪元大学,对马华 文学资料的处理无疑下了好一番工夫,不过也不是包罗万有的。例如“南洋丛书”或“南洋文库”那一系列出版物,就得花费不少时间和精神才稍微理出个头绪来。

马华文学史料收集者,当以方修和李锦宗的功绩最大。其他如赵戎、马仑、雅波、马汉等也各有贡献。方修可说已做了第一部马华文学通史,但无可讳言,仍有其缺点,譬如对马华旧文学避而不谈、注重左翼文学,抛弃右翼文学、探讨范围只到上个世纪六七十年代新马分家之前。李锦宗等人则多对马华作家的著作或生平作较为详细或更新的介绍,有些材料可能鲜为人知。如果说,方修用的是纵的方式,李锦宗等用的就是横的方式。本书也以纵的方式呈现,尽可能兼顾时间的先后,让读者对马华文学的发展脉络有个更清晰的概念。

这类文学史的编纂,其重要性不言而喻。整个轮廓须订立,而且须及早进行。拖得越久,可能遗失或被遗忘的部分会越来越多。编者也期望此书能起抛砖引玉之效,引发更多类似的史书,添加更丰富的素材和更新的发现,又能从不同的角度着笔,互补不足,互显精彩。

如此一来,国内外读者将更了解马华文学,马华文学将获得各有关方面的关注,而更重要的一点,日后马华文学受到带动,在质与量两方面都能不断提升,在华文以及世界文学圈中绽放异彩。还有一点,年轻的马华文学作者或爱好者,应从马华文学的发展情况明了前人走过无比艰辛的路途,他们对文学的执著和坚持的精神,不止值得我们钦佩,也该成为大家学习的楷模。书画家刘墉针对人生处世,劝谕世人不可忘本,“饮水思源,才能走得更远”。马华作者在写作的道路上,也应有此涵养。

抗战或抗日文学是马华文学的一环,被认为在当时属于重要的一环。这一环使马华文学从沉寂变为蓬勃。方修在《避席集》里提到“抗日卫马”的课题。唐林在〈没有实质的“抗日卫马”〉一文指出这是离开史实,没有实质的说法。事实证明它在实践上狭隘空洞,不过是英殖民政府和马共相互利用的一个政治花招。他强调,这是一句迷惑华族的政治口号,主要得益者只有英殖民政府。

唐林服膺马华文学具有独立发展的传统,不同意把文学创作变为政治任务的工具。他在〈略论《战后马华文学史初稿》〉一文提到,1919年到1949年在马来亚存在的文学实为侨民文学。他也认为,马华文学的定义,有的根据当时的地理来界定,有的根据当时的政治权力来划分;既有国家的,也有地域的,更有历史的,最少有4种,情况十分混乱。

编者认为,编史书的人,定然有其立场和观点,读者须以客观的角度去衡量、评论,如果因为立场和观点不同而将其贡献全盘否定,那是不智的做法。就如有人不认同“马华文学”,指“马华文学”的称谓狭隘不妥,而建议用“华马文学”来取代。那是很个人化甚或是标新立异的见地。

编者以方修等资料为骨干,尽量淡化其中所含政治色彩,同时加上某些欠缺的地方,尤其是砂拉越、沙巴以及当时被冠以右翼门派的文学活动、作家、作品,尽量使各方面都不被忽略,也不让人觉察对某方面失之偏颇。编者也不打算过于强调哪些是侨民文学,而是列举有关的作品,让读者知道他们在当时的实质存在以及在文艺界所扮演的角色。倘若我们把来自中国侨居马来亚的作家全都排除,最初阶段的文学史可能会形成真空。那群作家对我们的文坛所起的领导作用或带来的影响是无可否认的。何况从马来亚回中国继续在写作的道路上前行的一群早有“归侨作家”的名称,曾在马来亚华文文坛上有过一番表现的作家至今还没有一个适当的称谓。更为重要的一点,文学作品在某个民族社会的呈献,不是一蹴而就的,而是经过一段或长或短的演变、磨合而形成的。无论如何,我们对于马华先行作家们曾作出的贡献,总怀着敬重、钦佩的心意。换言之,没有那些前行着,就肯定不会有今日这样规模的马华文学。无可否认,如今马华文学已成为中、港、台以外最有成绩的华文文学的一环。

Author: 碧澄 编著

Publication Date: 01/12/2021

Publisher: 策略资讯研究中心

马华新文学史,自始至今大约100年。如果把之前的旧文学史 加进去,也不到150年。对一个历史悠久的国家来说,百多年只是一个朝代的一部分;为了方便编写,写历史的人,可采用通史或断代史的体系。为期只有百多年的马华文学史,当然以通史的体例来处理较为合理,而把马华旧文学摈弃在外,文学界人士大多认为不应该。

由于各种原因,马华旧文学的相关资料相当不足。这方面仍有 待对此有兴趣的作家或学者进一步作深入的研究。实际上,我国华文报章的副刊在独立后仍然设置部分版位刊登旧诗词(如《光华日报·莲花河》),显示马华文坛并不全盘摈弃旧文学这一块。当然,随着时代的进步与社会的需求,以文言文来写作的非诗词文学作品如今可说已成绝唱了。

笔者多年前已有编写一部较为完整的马华文学史的愿望。无奈现实生活的忙碌,资料的不足等等原因,一直没办法使这计划付诸实践。近这几年,已不必继续过着朝九晚五的刻板工作方式,又少了许多工余的应酬,杂志、副刊的邀稿也逐渐减少,于是决心投入这项计划。订定了工作大纲,也依照次序去进行,但有时因寻找资料等因素受到阻碍,不得不暂时把有关部分搁置,先做其他的部分。到后来,干脆不依照大纲所订,凡资料足够或相对充足的章节就先行处理,如有需要,等日后再作整理或补充。这样断断续续的工作,有些时候很幸运,在阅读或查证时有所收获或有新的发现,又有些时候文友偶然提起某件事因而联想到另一件事,都令我欢欣若狂。如是过了几年,到2020年乘新冠肺炎病毒肆虐行动管制令实行期间,强迫自己将已编好的材料依序排列,再等待最终的排版过程。其中一些课题或有部分重复的现象,可能是为了以不同的角度去探讨某个项目所致。

资料的主要来源,除了网络,便是图书馆。一般华文报报馆的图书馆,似乎不太重视马华文学资料的收集,能提供有用资料的并不多;有中文系之设的大学图书馆,尤其是南方大学和新纪元大学,对马华 文学资料的处理无疑下了好一番工夫,不过也不是包罗万有的。例如“南洋丛书”或“南洋文库”那一系列出版物,就得花费不少时间和精神才稍微理出个头绪来。

马华文学史料收集者,当以方修和李锦宗的功绩最大。其他如赵戎、马仑、雅波、马汉等也各有贡献。方修可说已做了第一部马华文学通史,但无可讳言,仍有其缺点,譬如对马华旧文学避而不谈、注重左翼文学,抛弃右翼文学、探讨范围只到上个世纪六七十年代新马分家之前。李锦宗等人则多对马华作家的著作或生平作较为详细或更新的介绍,有些材料可能鲜为人知。如果说,方修用的是纵的方式,李锦宗等用的就是横的方式。本书也以纵的方式呈现,尽可能兼顾时间的先后,让读者对马华文学的发展脉络有个更清晰的概念。

这类文学史的编纂,其重要性不言而喻。整个轮廓须订立,而且须及早进行。拖得越久,可能遗失或被遗忘的部分会越来越多。编者也期望此书能起抛砖引玉之效,引发更多类似的史书,添加更丰富的素材和更新的发现,又能从不同的角度着笔,互补不足,互显精彩。

如此一来,国内外读者将更了解马华文学,马华文学将获得各有关方面的关注,而更重要的一点,日后马华文学受到带动,在质与量两方面都能不断提升,在华文以及世界文学圈中绽放异彩。还有一点,年轻的马华文学作者或爱好者,应从马华文学的发展情况明了前人走过无比艰辛的路途,他们对文学的执著和坚持的精神,不止值得我们钦佩,也该成为大家学习的楷模。书画家刘墉针对人生处世,劝谕世人不可忘本,“饮水思源,才能走得更远”。马华作者在写作的道路上,也应有此涵养。

抗战或抗日文学是马华文学的一环,被认为在当时属于重要的一环。这一环使马华文学从沉寂变为蓬勃。方修在《避席集》里提到“抗日卫马”的课题。唐林在〈没有实质的“抗日卫马”〉一文指出这是离开史实,没有实质的说法。事实证明它在实践上狭隘空洞,不过是英殖民政府和马共相互利用的一个政治花招。他强调,这是一句迷惑华族的政治口号,主要得益者只有英殖民政府。

唐林服膺马华文学具有独立发展的传统,不同意把文学创作变为政治任务的工具。他在〈略论《战后马华文学史初稿》〉一文提到,1919年到1949年在马来亚存在的文学实为侨民文学。他也认为,马华文学的定义,有的根据当时的地理来界定,有的根据当时的政治权力来划分;既有国家的,也有地域的,更有历史的,最少有4种,情况十分混乱。

编者认为,编史书的人,定然有其立场和观点,读者须以客观的角度去衡量、评论,如果因为立场和观点不同而将其贡献全盘否定,那是不智的做法。就如有人不认同“马华文学”,指“马华文学”的称谓狭隘不妥,而建议用“华马文学”来取代。那是很个人化甚或是标新立异的见地。

编者以方修等资料为骨干,尽量淡化其中所含政治色彩,同时加上某些欠缺的地方,尤其是砂拉越、沙巴以及当时被冠以右翼门派的文学活动、作家、作品,尽量使各方面都不被忽略,也不让人觉察对某方面失之偏颇。编者也不打算过于强调哪些是侨民文学,而是列举有关的作品,让读者知道他们在当时的实质存在以及在文艺界所扮演的角色。倘若我们把来自中国侨居马来亚的作家全都排除,最初阶段的文学史可能会形成真空。那群作家对我们的文坛所起的领导作用或带来的影响是无可否认的。何况从马来亚回中国继续在写作的道路上前行的一群早有“归侨作家”的名称,曾在马来亚华文文坛上有过一番表现的作家至今还没有一个适当的称谓。更为重要的一点,文学作品在某个民族社会的呈献,不是一蹴而就的,而是经过一段或长或短的演变、磨合而形成的。无论如何,我们对于马华先行作家们曾作出的贡献,总怀着敬重、钦佩的心意。换言之,没有那些前行着,就肯定不会有今日这样规模的马华文学。无可否认,如今马华文学已成为中、港、台以外最有成绩的华文文学的一环。

Share